《In My Room: Teenagers in Their Bedrooms》30 週年「重印」,為何這本攝影書仍令人著迷?

1995 年出版、由美國攝影師 Adrienne Salinger 拍攝的《In My Room: Teenagers in Their Bedrooms》(暫譯:我的房間裡)被譽為紀實攝影經典之一,三十年來啟發無數藝術家與時尚創作者,原版曾在 eBay 上喊價數百英鎊。2025 年,這本描繪 90 年代青少年私人空間的影像集即將再度推出,攝影師本人也再次回顧這段青春紀錄的初衷與遺憾。

當時的 Adrienne Salinger 是個居住在加州的新銳藝術家,對媒體對青少年的刻板印象感到不滿。於是,她背著相機、穿梭於購物中心與街頭,邀請素未謀面的青少年讓她拍攝他們的房間。

她堅持幾個原則:「不要收拾房間、不要準備,也不准家長在場。」

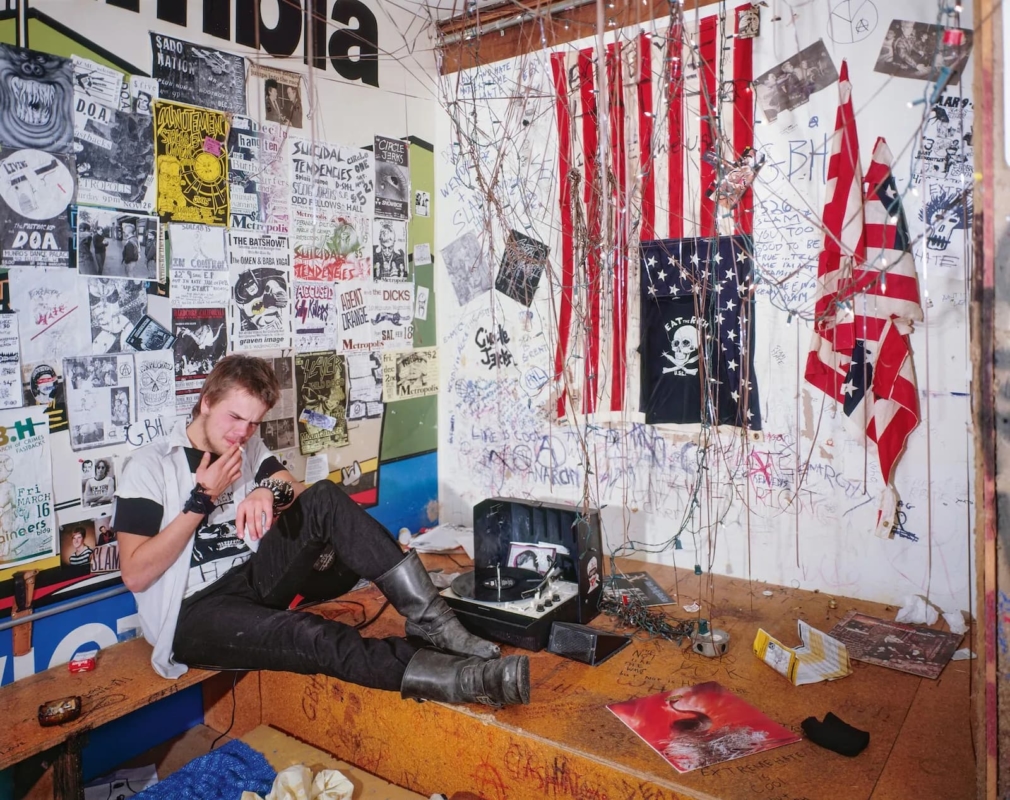

這種毫無掩飾的真實,使影像中的每個人都像一面鏡子,映出青春期的混亂與探索:Jim Morrison 或是 Nelson Mandela 的海報、毛絨玩具與香菸、聖餐紀念品與滑板雜誌…,一個個房間,都是關於「成為誰」的試驗場。

雖說初版當時相當成功,但多年後的 Adrienne Salinger 卻坦言心中仍有遺憾。「我覺得那時沒給青少年足夠的發聲空間,照片很多,但講得不夠完整。」於是她轉戰美國東岸與原住民保留地,延續這個計畫,同時加入訪談內容。這次的 2025 年「重印」,便補上了這些當年缺失故事,也進一步呼應了她長年對「代表權」與「觀看關係」的自我反思。

三十年後的今天,Adrienne Salinger 深知青少年的處境已徹底不同。他們得在社群平台經營「數位身份」、接受演算法的監控與評價,甚至不再預設自己有「隱私」。在接受《AnOther》雜誌訪問時,她認為:「現在的青少年還能做青少年嗎?我不確定,但我知道青少年作為一個獨立族群,其實是戰後社會與廣告產業的產物,在那之前,他們的房間跟父母是一模一樣的。」

這本攝影集的魅力,也許正來自於我們對青春階段的集體迷戀。無論是過去還是現在,那些雜亂無章、貼滿偶像的牆面,始終承載著變形、叛逆與可能性的光芒。Adrienne Salinger 說:「我總相信,每個人都有一個值得被聽見的故事。」而她一次又一次走進他人的空間、讓故事有機會發生,這份執著,也讓她的影像作品超越了紀實攝影的範疇,成為情感與記憶的投影。

這次重印是否會引起一樣的共鳴?她笑說:「也許有些人是為了懷舊買書,也有些人只是對別人生活感到好奇。不過對我來說,能完成這本書,就已經夠了。」

Adrienne Salinger 的作品提醒我們:在現今高度曝光的世界裡,青少年的房間也許不再是秘密基地,但我們是否還記得,那些門後的沉默與掙扎,才是我們真正成為自己的起點?她曾說:「做藝術最重要的事,就是要讓自己有點害怕。(when you do art of any kind, the trick is to always be a little scared.)」在這個看似什麼都能被紀錄與再現的年代,那些仍願意冒險接近真實的作品,或許更值得我們停下來傾聽與反思。