為何人會被賣命般的「挑戰極限」所吸引?來看《再見狗日子》告訴你

《再見狗日子》(DOG DAYS ARE OVER 2.0)為比利時編舞家楊.馬騰斯(Jan Martens)的成名代表作,自 2014 年首演以來,於全球巡演超過百場,並曾獲選為比利時當年最重要的演出之一。十年之後,2025 年,他帶著重製版本及全新舞者陣容,不僅展現作品的延續性,更透過新世代表演者的身體經驗,重新詮釋「觀看與被觀看」、「表演與錯誤」的主題張力。

訪問之中楊.馬騰斯說,「當初創作的時候,正好是實境秀爆炸的年代,很多節目會把人送去荒島斷水斷糧,看他們怎麼生存。我覺得觀眾坐在沙發上看那些畫面,內心其實會感到一種說不上來的快感。這讓我想到羅馬競技場時代,大家聚在那邊看角鬥士打到你死我活。」

楊.馬騰斯(Jan Martens)©Laetitia Bica

「挑戰,本身就是一種令人上癮的東西。」當中的前舞者也表示,沒錯,這作品確實艱苦、強悍、邊緣,但它的目的不是展現痛苦。透過挑戰,藝術家們獻出美好的事物,也從中獲得美好回報。以下是我們與編舞家的深度訪談:

HR:楊.馬騰斯你好,首先我們想問《再見狗日子》是十年前的作品,為什麼會想在十年後再次演繹它?

.

「有很多原因。首先,《再見狗日子》這部作品對我來說意義非凡。因為它的強度,還有那種執著的狀態 —— 我很喜歡那種可以全心投入的感覺,這次就是完全沈浸在數數(counts)和挑戰裡。」

「創作過程對我來說非常美好,因為一開始我們也不確定到底能跳到什麼程度。這是一個集體努力的結果。現在能在排練室裡,跟一批全新不同的舞者再次經歷這一切,我覺得很開心。這也是我再重新演繹這部作品的另一個原因,與新的舞者一起經歷這種過程。」

「《再見狗日子》十年前演出時相當成功,我們後來也為不同學校做了很多版本。我一直都能感受到,這部作品對舞者來說其實很有解放性 —— 它真的很有挑戰性,而且會讓你重新認識自己的身體,明白自己能做到許多想像不到的事。」

「當然,《再見狗日子》算是我第一部真正打開國際舞台的作品。之後我很幸運,事業不斷發展,但仍有許多觀眾沒看過,像台北,我真的很為這部作品感到驕傲,也很開心能分享給更多人。」

HR:你覺得什麼樣的特質,讓《再見狗日子》在十年後依舊具有影響力?

.

「對我來說,《再見狗日子》有種標誌性(iconic)的特質,這是我覺得它能被重複演繹的原因之一。」

「如果你去看其他所謂的經典作品,像是 Pina Bausch 的《春之祭》還是 Lucinda Childs 早期的作品,它們通常會帶給觀眾一種很強烈的體驗。我覺得《再見狗日子》也有這樣的力量,這也是我想傳遞給觀眾的一個訊息。」

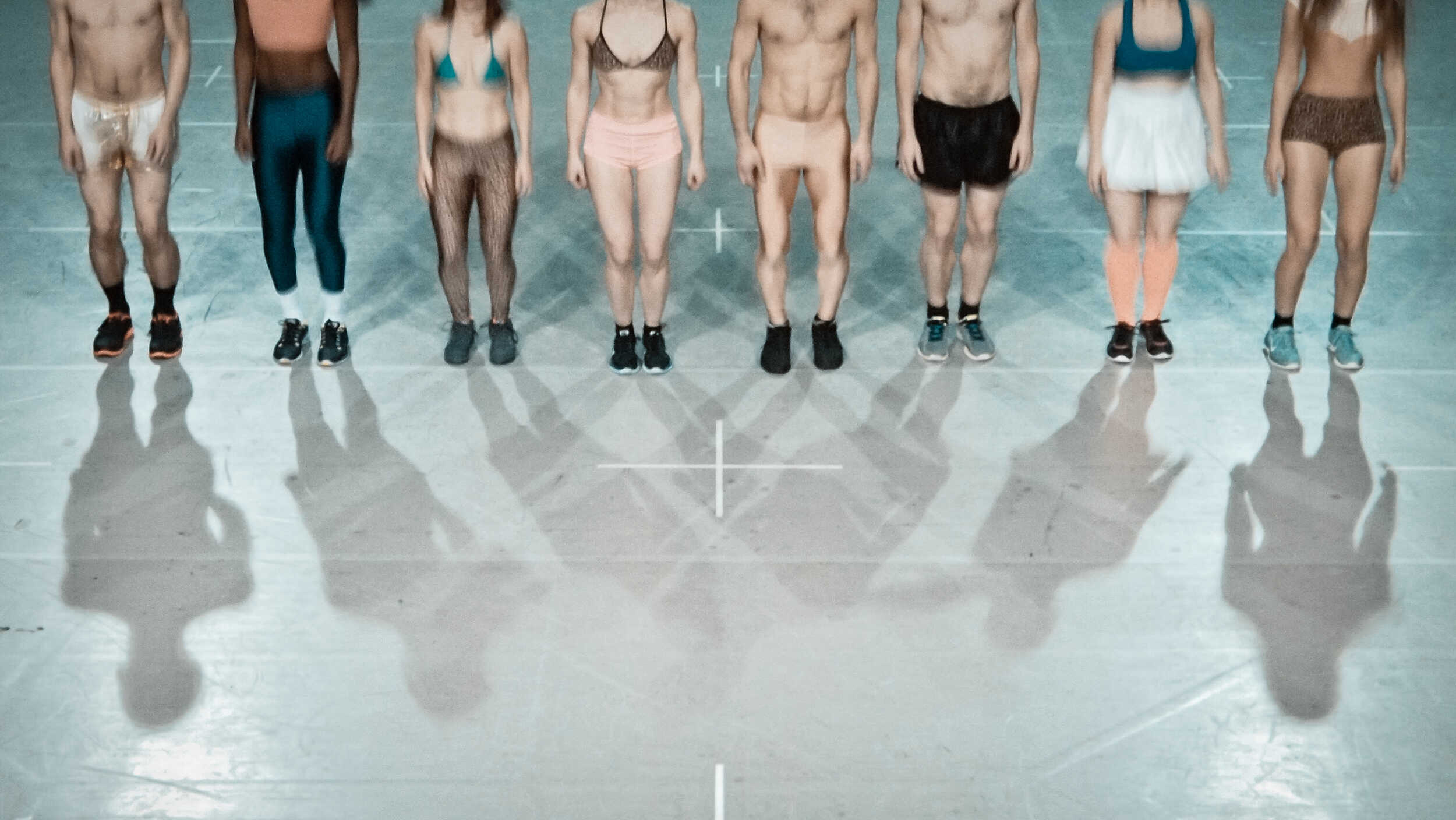

Photo by ©Stefanie Nash

HR:你曾說《再見狗日子》是從攝影師 Philippe Halsman 的一句話開始:「跳躍讓面具掉落,讓真實顯現。」可否跟我們聊聊這部分?

.

「Philippe Halsman 是知名攝影師,曾幫《LIFE》雜誌拍過很多名人跳起來的照片。他說,如果你要名人擺 pose,他們都知道要如何拍起來好看,但如果你要他們跳起來,他們得專心在跳這件事本身,而不是表情控管。」

「這點我覺得很有趣,想看看對舞者來說會如何。因為他們也是被訓練成『要看起來很輕鬆』,你得讓一切看起來毫不費力。所以我就用『跳』這動作來提出問題:是否能透過這種極度專注和身體挑戰來看見舞者真實的一面?」

「整個過程不只是身體的挑戰,也是心理的。你會看到每位舞者的轉變:有人開始臉紅、有人體力開始耗盡、有人表情極度專注,我覺得那就是『真實』展現的地方。」

「很多時候在劇場或舞台上,表演者會精準控制要給觀眾看到什麼,但在《再見狗日子》裡,這個層面被拿掉了,這也是我覺得這部作品美的地方。」

HR:《再見狗日子》幾乎沒有配樂,聲音是來自舞者身體與地板的碰撞,這「聲音構成」是否會帶來特別不一樣的體驗和效果?

.

「我覺得這體驗非常特別,當初首演時就有這種感覺 —— 觀眾會在座位上不自覺地跟著舞者一起晃動,因為跳躍的節奏太強烈,觀眾也會直接用身體給予反饋。」

「甚至連舞者自己都得把節奏唱出來,好記住複雜的計數,這樣的身體記憶也會傳達給觀眾。雖然這支作品裡真正有背景音樂的部分不到三分鐘,但觀眾還是會被整體的節奏與律動所感染。」

Photo by ©Studio Rios Zertuche

HR:在精準與一致性的高壓狀態下,錯誤似乎是不可避免的。你如何看待舞台上出現「失誤」這件事?

.

「對我來說,失誤不是壞事。其實我有點故意讓失誤有可能發生,因為失誤也是展露真實的一面。雖然我不會因為誰跳錯而生氣,但舞者們內心還是會在意、不想出錯,這也是表演者的自尊所在。

「錯誤是必然的,因為舞者得維持極高的專注度,一旦出錯就會很明顯,特別是《再見狗日子》有大量的同步跳躍。」

「《再見狗日子》也是在講一種『抵抗』,但不是外在的抗爭,而是透過身體去測試極限、撐過困難,去證明人的潛能比自己想像的更大。」

「同時,這也是一場關於『共患難』的演出,觀眾支持舞者,舞者也互相支持,一起度過這個有時殘酷、有時煎熬的過程。所以我覺得,這裡面有抵抗、有團結,當然觀眾感受到的情緒也會很不一樣、甚至有衝突,但這就是它的魅力。」

Photo by ©Stefanie Nash

HR:對你來說,舞臺上「不斷地跳躍」以及「展露其真實」想傳達的意思是?

.

「我記得《再見狗日子》第一次巡演時,有時觀眾會笑得很開心,因為作品裡其實有一些幽默的片段;但同一場演出,也會有人完全不笑,只覺得這是一部很殘酷的作品。」

「這種反差本身就很有意思,也連結到我想探討的主題之一:為什麼我們有時候會從別人的痛苦中得到某種滿足感?」

「《再見狗日子》當初創作的時候,正好是實境秀爆炸的年代,很多節目會把人送去荒島斷水斷糧,看他們怎麼生存。我覺得觀眾坐在沙發上看那些畫面,內心其實會感到一種說不上來的快感。這讓我想到羅馬競技場時代,大家聚在那邊看角鬥士打到你死我活。」

「除了作品本身談的『共患難』、『相互扶持』外,我覺得《再見狗日子》還有一層,是不斷刺激觀眾內在的感受。你會一邊看,一邊想:

「『這是什麼?我覺得無聊嗎?還是有趣?殘忍?我為什麼會覺得好看?』我們怎麼觀看,是作品很核心的部分。」

「文宣裡也寫了一句話:『當代舞蹈是否只是為菁英準備的脫衣舞?』你看到那些流著汗的舞者,觀眾一方面被吸引,一方面也在享受他們的痛苦。我覺得這不只是這部作品的主題,也是當代社會很值得思考的問題。」

.

HR:相較於《再見狗日子》的「從頭跳到尾」,你怎麼看待當前年輕世代的「躺平文化」(quiet quitting)?

.

「我覺得這個現象既不合邏輯,卻又很合理。當你是中產階級甚至是更高階層的時候,會有一種『我不需要拼命』的感覺,一種沒人能動搖你的安全感;另一方面,我也覺得這是對『過勞』的某種抵制,所以我能理解。」

「但我也會提醒自己,要持續找到自己工作的價值與美好的地方。工作就像一段長期的感情關係,它需要經營。你得不斷找到新的方法,重新與之連結、重新看見它的意義。」

HR:你認為《再見狗日子》是樂觀還是悲觀的?

.

「我會說是非常樂觀的。雖然我知道它可以有很多不同的解讀,但對我來說,《再見狗日子》最重要的主題是支持與團結,是一起完成一件事的力量。」

「觀眾會看到舞者之間那些微妙但很真實的互相扶持、彼此分擔。像有時候我們會在演出前就討論,有人今天狀況不好,或者剛好是生理期,可能沒辦法給出太多能量,那其他人就會主動補上。」

「這些東西是可以在作品裡被看見的 —— 是支持,是一種群體感。所以某種程度上,這部作品跟我另一部談抗爭的《任何搞分裂的企圖都將以粉身碎骨告終》是相通的,只是《再見狗日子》的形式可能更殘酷一些,但核心還是『一起承受、一起完成』。」

Photo by ©Stefanie Nash

HR:舞蹈是否像時尚一樣,是一種當代社會的投射?還是能獨善其身?

.

「我不覺得藝術應該和政治有關,但說實話,即使我一開始不打算這樣做,在創作過程中,它還是會慢慢變得如此。像我去年幫 Carte Blanche 創作的一支作品,一開始我只是想專注於舞蹈的形式結構,但後來你會發現,舞台上那些美麗的個體慢慢浮現,群體力量也出來了。」

「所以,我也不太確定。因為我覺得編舞的本質,就是把人聚在一起,去創造一個大家都能認同的東西。從這個角度看,舞蹈領域,或者說排練場,可以說是一個很烏托邦的空間,雖然也是會發生濫權的情況啦。有時參與的舞者來自完全不一樣的國家、說不同的語言,但我們仍能一起合作。我覺得這就是社會的縮影 —— 我們可以尊重彼此的差異,試著一起建構什麼,也許聽起來有點天真,但我相信我們做得到。」

HR:你認為編舞家在當代所扮演的角色是?

.

「而且我覺得編舞家的角色不只是一種身份,它可以是觀察者、哲學家、評論者、社會參與者,這些角色可以同時存在,我也儘量不去一概而論,因為我認為這世界最美的就是其多樣性。」

「我認為我們其實很幸運,可以用工作去實踐烏托邦這樣的理念 —— 在舞蹈室裡創造一種『我們一起完成了什麼』的感覺。」

「每個人的創作語言和思考方式都不同,我們應該珍惜這種每個人的不同,維持其多樣性。這樣不同的聲音才有機會傳達到觀眾面前。」

Photo by ©Stefanie Nash

HR:這次重新來到台灣演出這部十年前的作品,你有特別期待台灣觀眾能看到、感受到什麼嗎?

.

「台北是我們亞洲唯一的合作夥伴,也是我們第三次來訪,感覺非常特別,能為台灣的觀眾帶來《再見狗日子》,我希望大家能好好享受這部作品,這將會是一個非常強烈、終生難忘的體驗。」

2025中國信託新舞臺藝術節 ✕ 兩廳院秋天藝術節

楊.馬騰斯《再見狗日子》

演出時間:2025 / 11 / 7 (五) – 2025 / 11 / 9 (日)

表演地點:國家戲劇院

點此購票:LINK