《百廟門企劃》進駐 2025 林茲電子藝術節,讓歐洲藝術圈感受台灣門神祝福和震撼

TSJ 團隊將於九月共赴奧地利林茲電子藝術節與義大利米蘭數位藝術中心演出,以《百廟百門 · 數位神識》為題,讓台灣精彩的裝飾藝術及精神,在國際新媒體藝術舞臺綻放,開啟傳統、科技與藝術的跨界對話。

先讓我們講片尾彩蛋,在採訪完主導「百廟門企劃」的蔡舜任老師及團隊總經理吳振綱後,我們到了台南的八吉境道署關帝廳參觀,聽老師說,這裡就像一個小的博物館,處處都是驚喜。曾經潘麗水大師的作品就展現在眼前,因為 TSJ 團隊的堅持努力,它們被保存了下來,不然原本一切將會被拆掉重建。

時尚雜誌《Purple》的創辦人兼總編 Olivier Zahm 曾說,「紙本的目的是把時間記錄下來,留下和人們當下息息相關的痕跡。」

如果說文化和藝術產物是在反應當代,若這些沒被保存,後人該如何看到它的珍貴和價值?文化是否會因此消失?可能吧,但與其徒勞地擔心,倒不如先珍惜維護當下所擁有的,而這也是我們前去採訪他們的重點,以下是我們的整理的對話:

Q. 蔡舜任老師,好久不見,

可否跟我們聊一下《百廟門企劃》的近況?

.

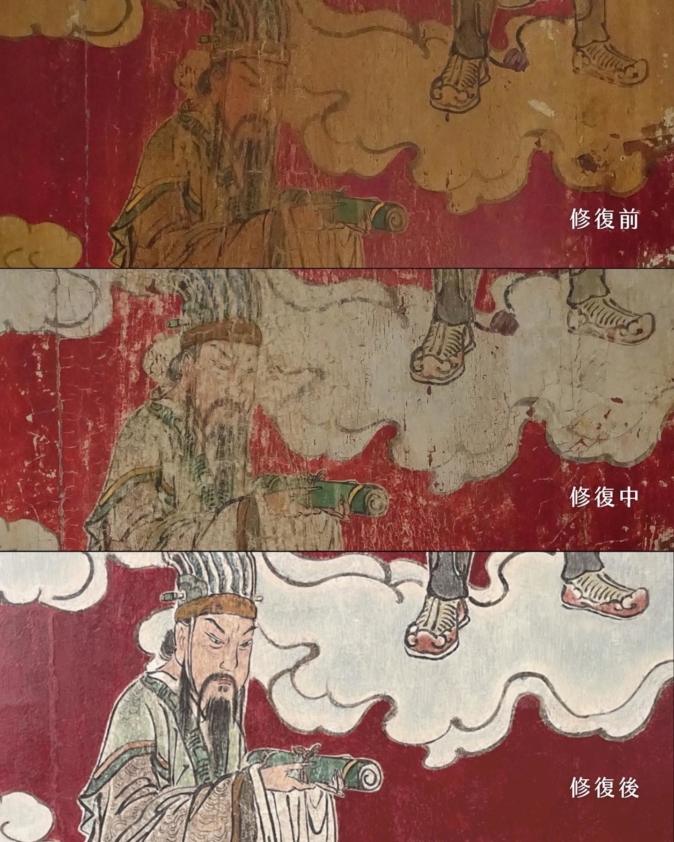

「《百廟門企劃》是 2021 年開始,到現在 2025了。我們主要希望去傳承重要的文化資產,並培育新的修復人員,這些都持續在進行中。當然,也希望有更多的社會大眾能一同參與,我們也透過不同的管道來提升公民參與。」

「現在的《百廟門企劃》不僅僅是修復跟保存而已 ,它更像是一種文化推廣,並活化台灣傳統藝術。比如說這一次九月會去參加的(奧地利)林茲電子藝術節,我們就是將臺灣的『門神』帶進一個新的舞台。過去祂是守在台灣的廟門前,如今透過數位技術,讓台灣的廟宇文化能夠在世界的舞臺上交流。」

TSJ 總經理吳振綱(James Wu),與蔡老師從小相識超過 40 年,他在受訪時表示,「除了認同蔡老師的人,也認同他在做的事,他所追求的不僅僅只有生存,他創業目的也是理念的實踐。如果說他是一個造夢者的話,我們就是去讓夢實現的團隊,讓志同道合的人都能夢想成真。」

Q. 今年主題是「恐慌 是/否」(PANIC),

有想透過台灣廟門傳達什麼訊息嗎?

.

「基本上在廟宇,大家看到門神是很有威嚴,祂可以幫人們擋煞去惡,而進到裡面後大家則會祈求以獲得神明祝福,慰藉心靈。所以當知道主題是有關『恐慌』時,我們覺得是一個很好的切入點,非常契合《百廟門企劃》,可以好好的去說這個故事。」

「人們到廟裡無非是有所求,大家會直視心中所害怕或想關懷的事物,大家也是因為擔心失去才會有後續的珍惜快樂,這是一種相對概念。門神則象徵我們心中對安穩的渴望,我們希望觀眾可以不受文化或信仰界線,直接感受當中保護的力量。」

「畢竟當前世界局勢這麼混亂,無論是政局或社群上,每個人心中多少都需要一點希望,而能在國際的舞台上讓代表台灣/東方/亞洲的符號出現,彷彿提供一個『心靈防火牆』,為來訪者捎來祝福 ,我覺得是一件很棒的事。」

在 Instagram 查看這則貼文

Q. 人們常親自走訪廟宇去祈求平安,這樣「實際」的走訪往往能帶來安心感,您覺得數位化是否會弱化祂們的「效力」或「神聖莊嚴」?

.

「我感覺是,科技和信仰是可以共存的。大家可以把我們在做的想像成御守或是護身符的概念,祂的神聖或效力(核心價值)不會因為變成圖卡或手機桌布而有所影響,門神仍是非常重要。」

「我倒覺得因為不同媒介,反而會更容易被大眾接受。你可以思考為什麼在過去時代門神顏色是如此鮮艷豐富,因為就是這五顏六色去吸引大家注意,所以宗教藝術過去某一方面也是在表達自我,想辦法吸引信眾。同理,正如同我們現在所在做的,除了讓感官有不同的刺激,也希望讓大家看到生活中一些細節美好,而這些美好又是從台灣土生土長的,順應時代的改變,透過不同的媒介,在不同舞台上,去推廣、去刺激,想辦法讓更多人能看到。」

Q. 林茲藝術節是以科技與未來為核心,而廟門圖像則承載深厚傳統與信仰,您如何看待兩者的對話?

.

「無論是科技和藝術,或是科技和傳統都是可以共存的,科技帶來的就是媒介的改變,就像顏料,正因為有不同的素材才有了更新穎的藝術表現,如同現在的數位藝術一樣。且不只是共存,隨著時代進步,科技更能讓傳統再次被推廣、被看見,甚至相輔相成,互相放大。」

「大家常擔心傳統文化會不會因為媒介改變而失去它的價值,其實相反,傳統會賦予科技所欠缺的溫度。有人說智慧型手機讓人變得孤僻,但也因為長輩的使用,拉近了與親人晚輩間的距離,我覺得這點是蠻有趣的,一切就是看人要怎麼去使用。」

Q. 可否跟我們聊聊《百廟門企劃》會如何在林茲藝術節呈現?

.

「基本上,我們是去解構門神,將元素拆解再重組,希望參訪者一進來就能看到門神,並讓他們感受到其文化精神。」

「我們會想試著打造類似神明的領域,營造出台灣人在廟會中感受到的那氛圍和空間,背景則會有嗩吶或是鑼鼓所做的電子音樂,把這熱鬧歡騰搬進國際的展場,讓來訪者的五感都能深入其境,也去呼應主題,無論觀眾生活上遇到了什麼問題,當你來到這裡,會有被神明祝福的感覺,很像人們走進教堂那樣。」

在 Instagram 查看這則貼文

「這空間不只是門神,還有數位化的雲林張廖家廟崇遠堂,這是近十年來很中意的兩大修復計畫,在進去前你可能會覺得莊嚴,甚至會有一點被震攝感 ,但在看到不同的框架後,經過不同的色彩呈現,一切開始變得活潑,待更深入時,心靈就會得到祝福跟安慰,音樂的節奏也會變得相對溫和,整體概念大概會是這樣。」

.

在 Instagram 查看這則貼文

Q. 對你們來說什麼,何謂藝術?何謂重要?

.

「我們的理念是,一件物品的重要與否跟它的新舊無關,單純是看它對當下產生了什麼影響。假設一樣東西 ,它可以讓你有所啟發 ,可以讓你有感受的話 ,那它就是重要的。作為修復師,我們的工作就是延長它的壽命,呈現它應該保有的樣子。」

「從另一個面向來看,很多事物的價值和重要性往往需要時間,舉例來說,家中某處的照片可能對你來說稀鬆平常,但未來某天,因為某件事的發生,你會發現這張照片變成了無法取代。」

「五百年前,《蒙娜麗莎的微笑》是達文西生前帶在身上的的畫作之一,可直到 19 世紀才開始有了名氣,從繪製到成名起碼隔了 300 多年,若沒有人去進行修復保存,我們只會得到一張很斑駁、難以辨識的破畫,更別提有機會像現在成為羅浮宮的鎮館之寶(之一)。所以一件物品的價值,有時需要時間去證明,文化和故事也是如此,都需要累積沉澱。」

Q. 回到「恐慌」這主題,你們剛提到藝術保存和文化推廣,是否會擔心若現代人越來越不在乎藝術的話會怎麼辦?

.

「我覺得其實歷史或文化不會因為被冷落就消失,它還是會存在。我們想強調的是,修復師在做的,就是在大家尚未意識到它是重要的之前,不要讓它消失,這也是《百廟門企劃》存在的價值和意義。若當中細節能因修復被好好保存下來的話,百年之後,才能憑這些依據去判斷它價值重要與否。」

「重點,文化要被保存才有被未來看見的可能。」

「在這個時間點,傳統可能沒被在乎,但若有被保存的話,以後才有被在乎的可能。《百廟門企劃》就是在默默守護它,等待它重新被發現,或許未來有天,人們在檢視過去時,會發現有人在做這件事。」

Q. 若對藝術修復也有興趣的年輕人,您會給他們什麼建議?

.

「就按部就班,基本底子打好即可(硬要說的話,美術系尤佳啦)。」

「如果你對修復有興趣,認同我們所做的,我覺得都可以來試看看,基本上我們都有制定的培訓過程,如果你有耐心,想去學習,肯願意花時間去跟歷史細節對話,到頭來,我覺得會是一個很有成就感的工作。」