還相信「爛番茄指數」評分嗎?揭開新鮮度背後「年度必看」的黑箱操作

在串流與演算法主導觀影選擇的時代,曾是選片聖經的爛番茄(Rotten Tomatoes),如今卻被揭露已淪為好萊塢片商操控輿論的工具 —— 表面上是公平客觀的電影評分平台,但實際上我們所看到都只是「高分幻覺」。

獨立新聞媒體《Puck》專欄作家 Matthew Belloni 近期撰文道,自稱電影品質指標的爛番茄,如今已不再提供好萊塢真正「需要」的批評,而是給予片商想聽到的「讚美」。

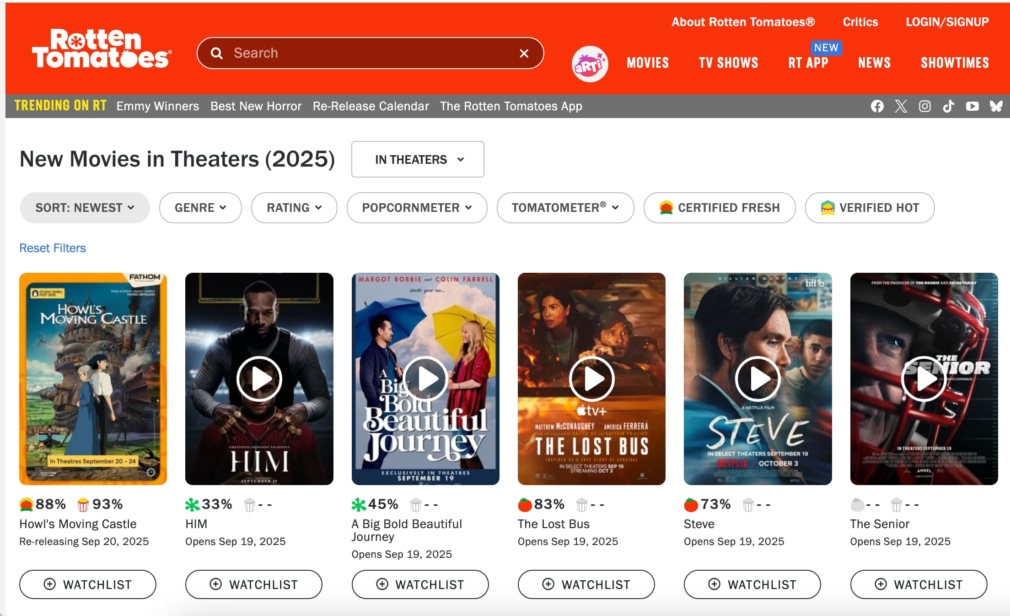

尤其在獎季期間,從威尼斯影展到特柳賴德恐怖影展(Telluride),許多話題新片在首映後幾乎都能瞬間獲得 100% 爛番茄新鮮度,再加上媒體的一片叫好與社群推波,進而營造出「年度必看」的神片形象。

然而,這些高分指標真的是觀眾的反應嗎?不少作品在影評全面解禁後,分數反而下滑,引爆了近年評論圈的爭議現象 —— 所謂的「讚美通膨」(praise inflation)。

當平台被灌水的評價與話術綁架時,觀眾所接收到的早已不是真實口碑,而是精心設計的行銷成果。

爛番茄的運作機制出了什麼問題?

.

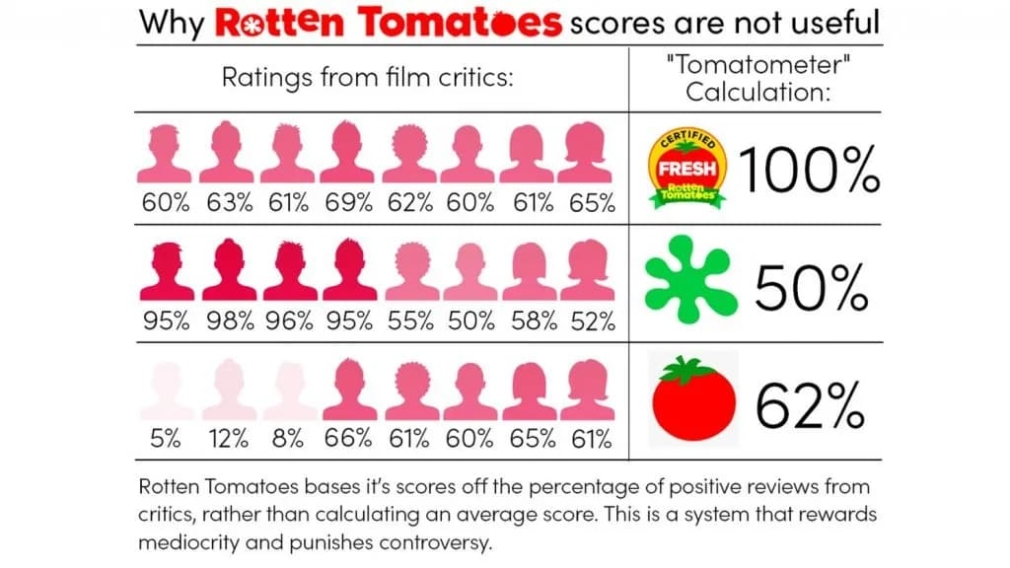

爛番茄之所以「失真」,根本問題出在它的運作機制上。

這個平台看似簡單直觀,實則過度簡化:每篇影評不是被歸類為「好」(Fresh/新鮮)就是「壞」(Rotten/不新鮮),完全忽略了評論本身會有的模糊與細緻。假如你寫了篇評價中立觀望評論,可系統只允許你選邊站,導致「複雜的觀點被二元包裝」,正如 Matthew Belloni 所說:這樣的設計,不只讓創作者感到沮喪,更誤導了觀眾的解讀方向。

更棘手的是,片商早已熟悉這套規則,並開始「策略性操作」評分機制。常見手法包括:延後評論解禁、只開放特定「友好媒體」搶先觀影,或邀請影評人參與首映、給專訪機會等方式「經營關係」。這些初期評論一旦在威尼斯、日影等影展釋出,不僅能搶下「Certified Fresh」標章,更能配合社群行銷鋪天蓋地擴散,打造「年度必看神片」的印象。

可如果仔細看,這些分數往往撐不久。

Image via METAFLIX

他舉例像巨石強森的新作《重擊人生》(The Smashing Machine)在威尼斯首映當天就有 100% 的驚人新鮮度,幾天後隨主流評論解禁,立刻掉到 84%。這跟觀眾變心無關,而是片商早就算好什麼時間點該「讓誰說話」。

問題是出在有人灌水,還是體制背後關關相扣的利益?

.

爛番茄評分會被「灌水」,問題可不只是幾位影評人出手太輕,而是牽涉整個好萊塢獎季生態與龐大的行銷利益網。

根據《Puck》統計,2024 年上映的電影,在爛番茄上的平均分數比 2014 年成長了近 13%,遠遠高於另一個強調嚴格評分的《Metacritic》僅 5% 的漲幅。這種「分數通膨」(grade inflation)現象跟電影品質和觀眾喜好無關,而是來自一套緊密結合媒體、片商與獎項的產業結構:所謂的「獎季產業複合體」(the awards industrial complex)。

過去,影評人像是觀眾與電影之間的把關人,用獨立觀點提出具批判性的分析。如今,在獎季紅利驅動下,一種全新角色逐漸取代了傳統影評人:所謂的「獎項評論員」(awards pundits)。

在 Instagram 查看這則貼文

這些人的主要任務不是評電影好不好看,而是預測哪一部片可能入圍奧斯卡、哪位導演會是明年大熱門。表面看起來是產業觀察,其實更多是配合片商節奏、提前為電影鋪路。這些人經常靠參與首映、專訪明星、主持座談等機會累積曝光與收入,自然也會「適時釋出善意」來維持合作關係。

而這群人,也同樣被算進了爛番茄的評分系統裡。

舉例來說,《Springsteen: Deliver Me From Nowhere》在 Telluride 首映後馬上取得 100% Fresh 的超高分數,但你往下看就會發現,這些分數大多來自像是 Awards Circuit、Next Best Picture 這類專門跑獎季的媒體平台。他們的評語常常不具備真正審美深度,而是聚焦在「它能不能進軍奧斯卡」。但在爛番茄上,他們的評分權重卻與《紐約時報》、《衛報》這些老牌媒體一樣,這也讓「好評」的真實度和可信度越來越低。

專業影評、觀眾、兩敗俱傷

.

除了評分灌水、媒體變調,爛番茄的制度本身也正一點一滴侵蝕「影評人」這項職業的專業性。

目前在爛番茄上,被認定為「影評人」的門檻已大幅放寬,不再侷限於受過編輯訓練、經歷新聞機構篩選的資深影評。裡頭混雜了各種獎季分析師、影迷自媒體、匿名部落客,甚至是 Substack 上來路不明的個人寫手。正如 Matthew Belloni 所說,這樣「來路不明 mix 專業的評分機制」,正在徹底稀釋真正影評人的話語權,也讓評論環境亂象叢生。

過去能主導電影討論方向的媒體,如《Vanity Fair》、《芝加哥論壇報》等,也因為媒體經營壓力而紛紛裁撤影評職位。久而久之,專業影評變得越來越少,娛樂公關的話語權卻越來越大。

這樣生態圈造成的是:片商獲得高分評論與媒體聲量、評論人獲得曝光與業配合作;平台流量與廣告收入雙收,看似「皆大歡喜」,可真正被犧牲的,是相信自己獲得真實資訊的觀眾。他們以為自己看到的是評論、專業觀點,然而,實際上卻早已被困在一場精心包裝的「行銷話術」。

「爛番茄其實只是一個假象,」Matthew Belloni 直言,「它根本不是品質的衡量標準,只是好萊塢集體信仰下的一場自我催眠。」

在這樣的局面下,我們必須問:當專業評論變成公關宣傳,觀眾還能相信誰?

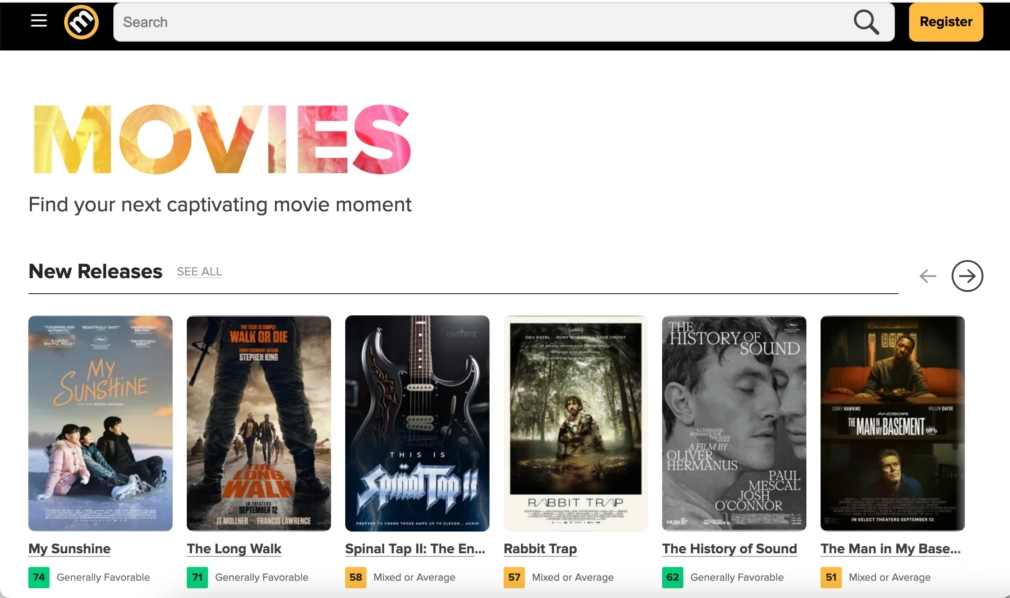

Matthew Belloni 最後也分享,自己已轉向像《Metacritic》這樣的加權評分平台,雖不完美,但至少更接近原始電影評論的本意與深度。他提醒,面對這個「人人喊高分」的時代,我們必須重新訓練自己看穿話術、辨識宣傳的能力——因為一部電影的高分,不代表它真的好看;它可能單純只是行銷策略的成果。

爛番茄怎麼回應外界質疑?編輯親自出面說明

..

在 Matthew Belloni 評論文章一出後,他也順勢邀請到爛番茄網站的獎項編輯 Jacqueline Coley上了 Podcast 節目《The Town》對談,對方也藉著這短短半小時回應文章中的許多評論。

在 Instagram 查看這則貼文

她首先強調,爛番茄依然是目前全球最受信任的影評聚合網站,不僅觀眾大量使用,電影公司也經常在行銷上主打「新鮮認證」的標章。其評分系統,是根據超過三千位影評人的回饋來生成,這些影評人包含約 1,200 位獲得個人認證的評論者,以及來自 1,800 個媒體單位的代表。(如何評分可以看這篇)

針對影評人怎麼被納入平台?Jacqueline Coley 表示,爛番茄每年都會開放申請,並由約八人的團隊進行審核。申請者需具備新聞與評論專業背景,且評論內容需具備廣度與公正性。自 2018 年起,為因應自由媒體趨勢,平台也開始允許個人影評人申請,不再局限於傳統媒體。

面對外界最敏感的問題 —— 是否有片商藉由操控評論來操作分數?Coley 表示爛番茄是受害者,而非共犯。她說,當平台發現某些公關公司試圖透過不實評論影響評分時,他們會立即調查並移除相關帳號。她也透露,目前有 60% 的評論是由影評人自行上傳、標註是否推薦,其餘 40% 則由策展團隊人工挑選,經過三人審核小組確認必要時甚至會聯絡評論者本人確認立場,以確保標籤正確。

此外,對於分數顯示的門檻問題,她解釋,爛番茄會根據電影的預期票房設下門檻。例如:票房預期低於 6,000 萬美元的電影,只要有 10 則評論就能出現分數;而預期超過 1.2 億美元的商業大片則需累積至少 40 則評論。

至於「分數通膨」的批評,她認為這與平台的設計無關,而是整體產業生態變遷的結果。她舉例指出,如今票房主力轉向恐怖片這類容易獲得好評的類型,加上每年上映的電影數量增加、網路評論普及,這些因素都可能讓分數自然往上浮動。她也強調,爛番茄不是像《Metacritic》那樣的平均分制,而是一種快速幫助觀眾做決策的視覺工具,就像氣象預報的溫度計一樣 —— 只是反映業界與評論的熱度,而非操縱結果。

如有興趣的讀者,歡迎參考 Podcast 節目全集。