《魅力四射》25 週年:史上最經典的啦啦隊系列電影,為何最後只能靠第一集撐場?

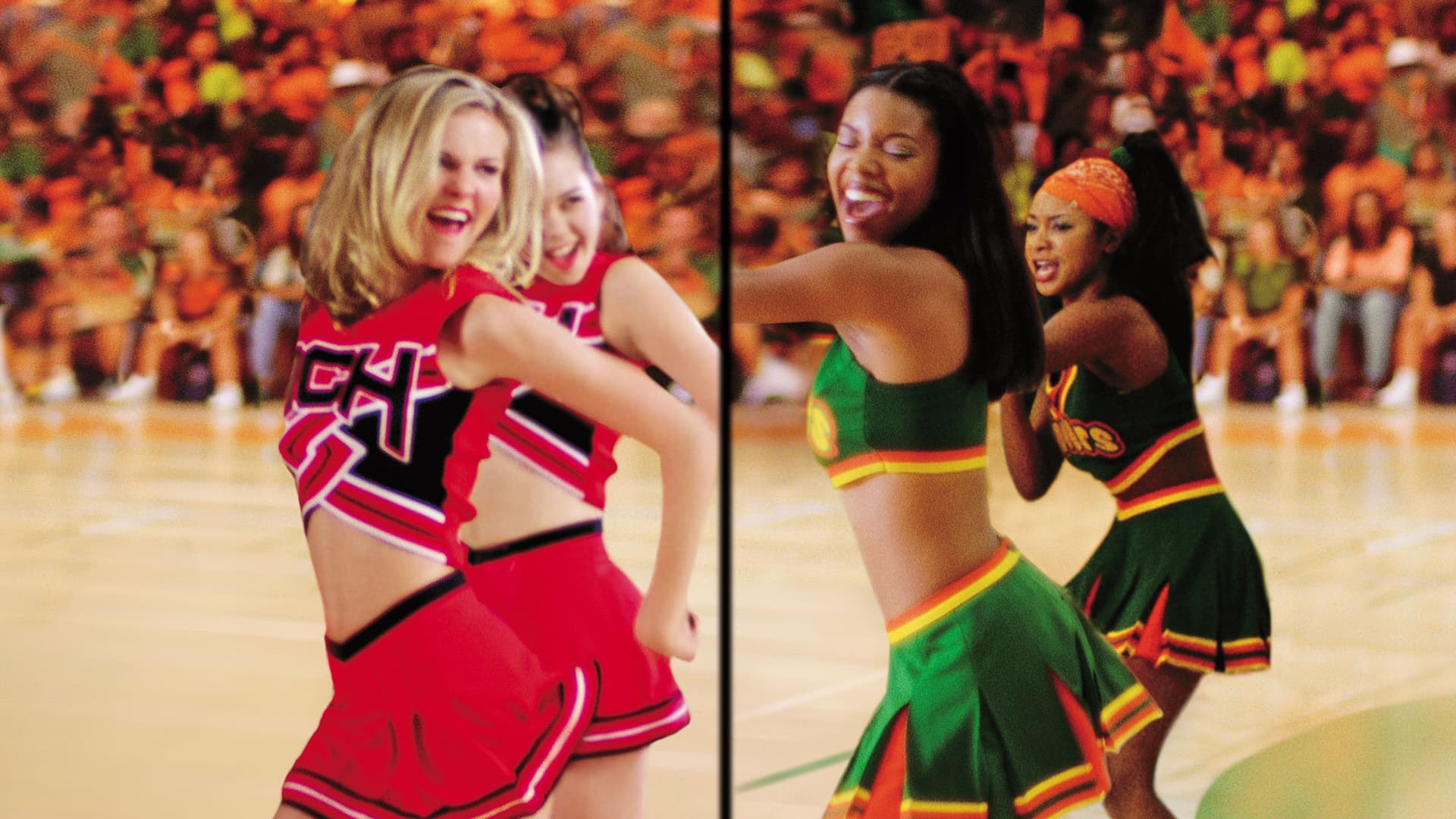

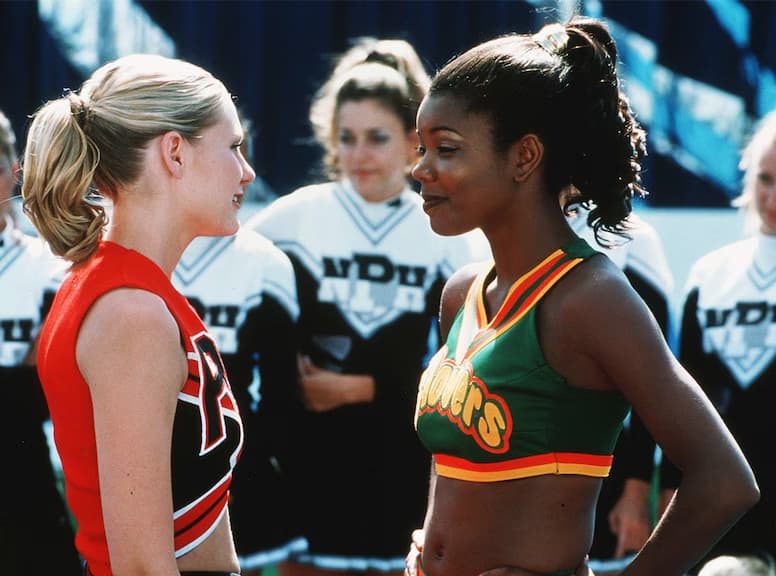

2000 年上映的青春喜劇《魅力四射》(Bring It On),至今仍是美國影史上的文化印記之一,也是千禧年校園電影中最具代表性的作品。不僅讓 Kirsten Dunst 和 Gabrielle Union 躍升為當年新世代偶像,也為這個 IP 開啟了一整串續集作品。然而,後續多數作品僅以 DVD 發行,劇情彼此毫無關聯,聲量也逐年下滑。即使在 Reddit 等網路論壇上,也常能看到「這系列居然有超過兩集?」的驚訝留言,側面反映了影響力的銳減。也因此,當大眾今日再度提起《魅力四射》,幾乎只會談論第一集 —— 被公認為最經典、討論熱度與文化記憶遠超其他續集的開山之作。

相較於多數停留在校園戀愛、派對混亂與身份焦慮的青春電影,《魅力四射》巧妙地將一場啦啦隊競賽包裝成輕鬆的喜劇,實則探討文化挪用、白人特權與倫理自省…等議題。當你以為只是看段青春搞笑片,卻在不知不覺思考了許多,這也正是《魅力四射》的迷人之處。

2020 年,《Variety》在《魅力四射》上映滿 20 週年之際曾訪問了導演 Peyton Reed 與編劇 Jessica Bendinger,回顧這部啦啦隊經典作品的製作過程,同時探討它對於當代流行文化的意涵。

最初,其實沒有製作公司願意出資

.

在《魅力四射》2000 年上映之前,好萊塢對啦啦隊這種「少女文化」題材其實並不感興趣。

當時的編劇 Jessica Bendinger 早已完成長達 120 頁的劇本,滿腔熱血向各大片廠自薦,卻迎來一連串回絕。有的高層甚至連 pitch 都沒聽完就打斷她:「這個案子不會過,不用浪費彼此時間了。」那一年,她差點以為這部片永遠不會問世。

對主流片廠而言,《魅力四射》從題材到規模都不具吸引力。導演 Peyton Reed 回憶,當時片廠偏好 1,000 萬到 1,100 萬美元預算的作品,而啦啦隊青春喜劇顯然不是優先項目,「他們有更多大預算的作品能考慮,」他說。在這樣的產業氛圍下,這部片像是從另一個時代穿越而來。

所幸,曾製作過《空軍一號》的公司 Beacon Pictures 的高層一見到這個作品就傾力支持,讓 Rancho Carne Toros 和 East Compton Clovers 這兩支啦啦隊的故事得以搬上大銀幕,環球影業雖然最初拒絕,最後還是成為發行方。

這部片上映後意外走紅,最終全球票房超過 9,000 萬美元,不但成為千禧年後代的文化記憶,也開啟了六部續集與百老匯音樂劇的傳奇旅程。

為何《魅力四射》至今仍具有影響力?

.

《魅力四射》之所以經得起時間考驗,因為它以一部流行青春喜劇包裝,正面處理了文化挪用與白人特權的結構性問題:前任隊長竊取了偏鄉全非裔美人隊伍的原創編排,這個事實讓女主角必須從零開始思考:我曾經感到驕傲的成功,其實從一開始就不屬於自己。

編劇 Jessica Bendinger 曾說,她希望這部片成為一個能讓觀眾入門理解系統性不公平的「入門指南」。對青少年觀眾來說,也許這是第一次在螢幕上看見「抄襲黑人文化」這件事不是單純被當作搞笑或策略處理,透過這種敘事方式,她成功將「包著糖衣的藥」落實在主流青春片中。

.

挑戰白人中心敘事

.

.

導演 Peyton Reed 指出,這部電影並不需要傳統的反派角色,因為真正的「敵人」不是對手啦啦隊,而是角色對自己擁有的特權的盲點以及對錯的判斷。

女主所在的啦啦隊並不是「壞人」,但其成就卻建立在剽竊他人勞動與創意之上,《魅力四射》的精巧之處在於,它不只是讓角色「贏得比賽」,而是讓她在輸掉比賽的同時,獲得了成長與尊重。

正如導演所說:「這就像電影《洛基》的結局,她雖沒有拿下冠軍,卻獲得了更重要的東西。」

這樣的敘事設計,對於當時仍白人至上的主流(及好萊塢)來說,並非毫無挑戰性。導演坦言,電影上映後,有觀眾無法接受白人女孩沒贏、黑人女孩站上頒獎台的安排,「這反映了我們國家的某種不安與不平衡,」他說。但也正因為這樣的反主流選擇,《魅力四射》才有機會成為影史少見,願意讓「白人主角的自我覺醒」服從於「黑人角色的勝利與肯定」的流行青春片。

對編劇來說,選擇啦啦隊作為切入點,其實是一種聰明的策略。啦啦隊在美國文化中幾乎是「主流中的主流」:象徵正向、積極、競爭力、年輕與自信,幾乎是資產階級青春的完美象徵,但《魅力四射》故意讓這樣的文化象徵內爆,揭開它背後被忽略的結構性不正義,如同美國社會權力運作的縮影寫照。

輕鬆的青春校園電影也很重要

.

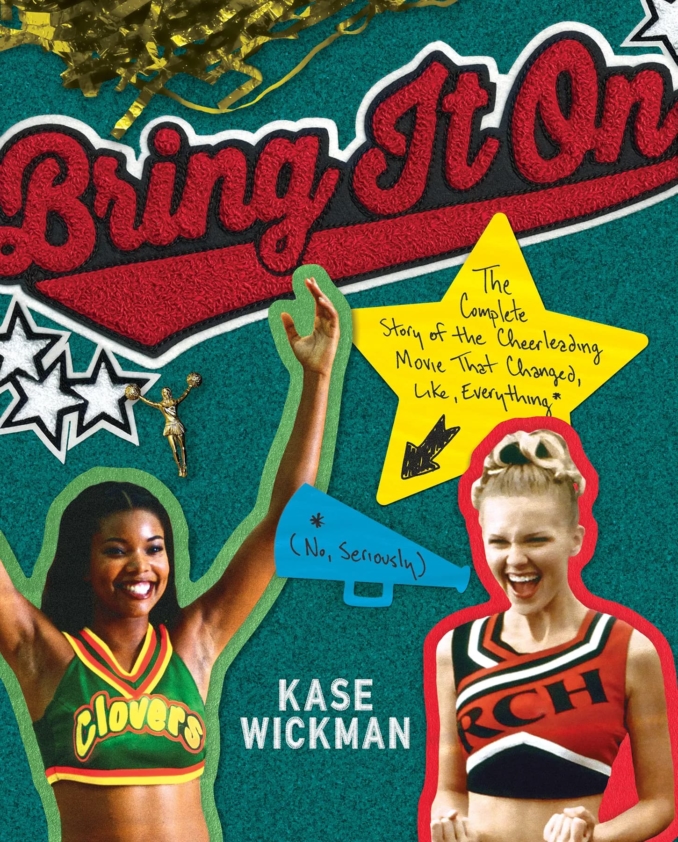

2022 年,《Vanity Fair》記者 Kase Wickman 為《魅力四射》系列作品撰寫一本專書《Bring It On: The Complete Story of the Cheerleading Movie That Changed, Like, Everything (No, Seriously)》,直評《魅力四射》的出現為日後的流行文化奠定了關鍵基礎。在她看來,主流社會嚴重低估了這部電影的價值,她透過這本書重新檢視這部作品的幕前幕後、文化衝擊與女性能動性,並堅定主張:這不只是部少女電影,更值得被列入影史正典。

她在《Vogue》訪談中直言:「你去看其他運動電影,幾乎清一色是男主角當道。只要劇情是關於某個高中男孩想靠打球翻身、逃離小鎮,就沒有人會說『好蠢』。但一旦題材變成啦啦隊,就開始被質疑到底算不算運動,」

Kase Wickman 認為,《魅力四射》其實是一部女性導向的運動電影,也是在主流青春片中極為罕見的女性驅動劇情。它觸及文化挪用、女性競爭與團結,甚至在腳本架構上也有著獨到之處。她指出:「電影的主線不是愛情,而是一群女孩想把事情做好,而且是用正確的方式。」

這本書除了回顧這部電影為何經典,同時也反思女性青春敘事如何被主流邊緣化。正如 Kase 在專書序言中寫下的宣言:

「《魅力四射》 應該被納入影史經典,並被認可為一部重要電影(an Important Film)。」